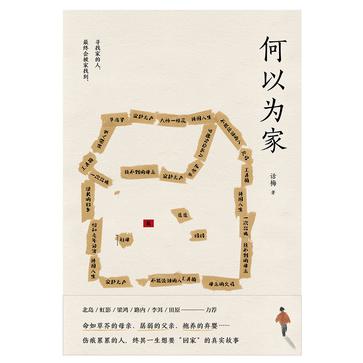

何以为家Epub+Pdf+Mobi+Txt+Azw3 下载在线阅读

内容简介

“乡村的故事是说不尽的。被暴雨和命运冲刷过的村庄,那些熟悉却又陌生的故事,让人无法忽视,无法不去回望。

”——梁鸿

买来的母亲、孱弱的父亲、抱养的弃婴……他们是相依为命的陌生人,是没有血缘的至亲,也是彼此苦难人生里仅有的一点亮光。命运给他们以风暴,他们却仍怀抱希望,构筑起温情的家园。

生活并未给他们留下多少选择。他们时而顺从,时而混沌,时而坚硬非常

父亲孱弱,一生未曾得到过母爱,饱尝失败的艰辛,但他坚持“女娃也得读书”,改变了“我”的命运

母亲胆怯,一生被“卖”三次,出逃成功的那回,却为了“我”这个非亲生的女儿自愿折返

“我”则是这块土地上长不出的一种作物,将自己从苦难中拔起,移栽出了一个未来,却又为了重病的母亲重返家园。

命运残忍,但笔下的村庄依然是美的。他们拼凑而成的家终也离散,但“家”的语词已被他们重新释意。

读过后,在人心中留下“何以为家”的命题。

作者简介

话梅

八十年代末生于河南,作为弃婴被抱养至南召县天桥村一农民家庭。父亲去世后,靠勤工俭学完成了学业。

曾做过广告策划,开过书店,获得过世界健美比基尼小姐大赛的冠军。

2020年,她开始以家乡为主题创作非虚构故事,获得关注。

epubooks.top站是一个下载优质电子书的网站,书籍种类非常多,每个类目下的书籍资源都非常丰富,支持kindle、epub、mobi、azw3、pdf格式下载。以及在线阅读-epub,kindle,mobi,azw3,pdf格式!

一個下載優質電子書的網站,書籍種類非常多,每個類目下的書籍資源都非常豐富,支持kindle、epub、mobi、azw3、pdf格式下載。以及在線閱讀-epub,kindle,mobi,azw3,pdf格式!

记得收藏本站哟!每天都会更新

资源收集不易,还请帮忙点一点,是我的动力谢谢!!!!!!!!!!。

资源收集不易,还请帮忙点一点,是我的动力谢谢!!!!!!!!!!

资源收集不易,还请帮忙点一点,是我的动力谢谢!!!!!!!!!!

如果有什么书本站没有,你也可以在评论处留言。我会第一时间去的!

收藏本站每日更新更多书籍!

=======================================================

资源地址:

TxT版------密码1122

azw3版------密码1122

=======================================================

部分试读:

不能流泪的人

我手上捏着祖母为数不多的一张照片。照片中的她端坐在高堂之上,穿着蓝色斜襟盘扣衣裳,黑色粗布小脚裤,一双袖珍的小脚套进方口的绣花鞋。

笑眯眯的,俨然一副慈眉善目的样子,头上那顶黑色的帽子正中镶嵌着一颗绿色的玛瑙,尤为醒目。

这张照片拍摄后不多时,高脚桌旁另一侧的男性身影就从人世间消失了,因此祖母总说一定是拍照惹的祸,闪过的那道光摄取了人的魂魄,从此让肉身也不会自在。“都说了是索命的玩意儿,活着的人拍什么照?

自己披一身什么皮自己心里不清楚吗,非想要留给谁作念想?

!”她一旦想起来这茬儿,嘴里就咕咕哝哝,一把将手里的拐杖丢得远远的。

人们都说,宋家“老三奶”指定是可以活过一百岁的——并非她有什么福报或寿享,而只因她八十多岁了,尚能举起拐杖,尖声叫喊着打骂她的儿子儿媳,恨不得招惹全村人都来她家看笑话。眼前她刚蒸好了一锅暄软的馒头,泾渭分明一半白面馒头留给自己的哑巴儿子

剩下的一半是玉米面窝窝头,撇给我的父亲母亲。

而她心情好的时候,还会想方设法变出第三样红薯面掺杂的馒头来犒劳自己。

祖父去世后的第一年,在外工作的小叔叔体恤老人的脆弱,把她接到了姑姑家小住,幼小的我因而被留在家中,第一次由父母亲看护。一个月后我头上生了虱子,祖母得知消息后急得跳脚,叫嚷着要回来山里伺候我。

姑姑和小叔叔拦着不依,她就骂骂咧咧,诅咒我那已经死去的祖父。儿女们对她无可奈何,只得由了她。

回到家后,她少不了把我的父母亲臭骂一顿,边骂边果断地找来一把剪刀,咔嚓几声剪断了我枯黄干结的头发。我顿时感觉头上的虱子更恼人了,祖母只得用篦子帮我仔仔细细地刮,将虱子一个个捉了来,两个指甲盖一并用力狠狠挤死。

我听见噼里啪一阵暴躁的声音在我的头顶上跳跃,心里想着,还是这般干练的祖母靠得住。她给我洗了头,洗了澡,再给我换了身新衣裳,她应当是最疼爱我的人了。

“我四岁做了童养媳,你太祖父太祖母器重我,十一岁我便当了家。

他们没了后,宋老三又去参了军,丢下我和这四五个孩子相依为命。

我是怎么把他们拉扯大的?

如今都长大了,不把我这个娘放在眼里!”这句话明面上是将委屈说给我听,她却有意拉长了腔,扯开了喉咙,眼睛乜斜着,分明是冲着旁侧一语不发的父亲和沉默寡言的母亲。“旧社会是人吃人的社会,饿了没东西吃,树皮、腰带都要塞进肚子里,你问问他们兄弟几个我那会儿有没有亏待过他们?

现在竟嫌弃起窝窝头来?

一定要天天吃香的喝辣的才算满意?

你兄弟他是个哑巴,我活着一天照应他一天,还有眼前这个丫头,我不在了任由你们胡闹去!”她越说越恼火。

我对大人的事情不甚关心,祖母的教诲则像个象征性的符号印在我混沌的世界里,那些符号也许我一辈子都用不着。而我一想起窝窝头,就总能与满头的虱子联想在一起,心里都是抓挠的,头顶喧腾好一阵。

她太唠叨了,小脚老太太身上有一股霸气,掌握着这个家里的权势和地位,然而我并不懂她内心的波澜和软弱,她是否真的如她表现的那般坚硬和不可调和?

小叔叔总在一年当中回来看她一两次,骑着一辆拉风的摩托车,车头车尾叮叮当当地挂着琳琅满目的水果、补品和补药。因此在我得知他的身份之前,我总误认为他就是祖母口中那个挑货郎担的。

祖母不时地念叨起这个还算中用的儿子,可人真正到了跟前,祖母满心欢喜地接受了他的礼物和金钱,听他说上一两句暖心话后,只一根烟的工夫,就忙不迭地催促他赶快走。“时辰不早了,别再耽误了工作!”她总这么说。

小叔叔慌里慌张也想脱身,因为他也实在受不了祖母对我父母莫须有的指控。

祖母目送他远去,她尝试着转身,像影视剧里那个一步三回头的母亲般做出留恋的姿态。事实是小叔叔一溜烟似的果然没了人影,这时的她就又换了脸色,抱怨他太忙,“回来总是撞上掏火的空当”,“再回来又不知道多些时候了”,“一年到头就只知道忙,也没见忙出来个什么光景”。

我的心愿跟祖母一样,也常常盼着小叔叔来,但我是真心希望他赶快走——他前脚走,后脚我便能享用那些丰富可口的食物。我不知道我的哑巴爹爹怎么想,反正他看着我有吃的也会流起哈喇子,我们俩是来享用这些战利品的洪水猛兽,家里反复上演着的祖母和小叔叔的悲欢离合,跟我们两个似乎都没有多大关系。

说祖母节俭我是承认的。

即便有了小叔叔和姑姑的帮衬,家里生活条件有所余裕了,各种野菜、干菜、杂粮,也从未从我们一年四季的饭桌上消失过。祖母过苦日子习惯了,白米白面反而使她徒增忧愁,她的私心更不能使这些食物得到公平分配。

小叔叔带给我们的特享美味更是被她一把锁进了箱子里不见天日,仿佛它们的存在不受时间限制。祖母视它们为宝物一般,以至于生了虫,化了糖,糟了糠,她都浑然不知。那个箱子里还有些金银首饰等,我完全不知道那些物件是如何相容共处的。

在外面时,指不定她哪件颇为正式的衣服上就会出现淡淡的霉菌和不太容易清洗的污渍。这与她一向体面的形象不相吻合,她总是解释着,年纪大了,不知道干净邋遢了。一面解释一面兀自局促地笑着。

我的父亲母亲,纵然他们是距离这一切最远的人,可关于祖母的这般流传却一刻都没有走远过。“他们两口子都是好吃懒做的,上天有眼,我待他们不薄!”外人但凡在她面前提起我父母亲,祖母指了指天,我低了低头。

当我开始懵懂记事,稍微有些是非辨别能力时,我问的第一个问题是“祖母,我父亲到底是哪里对不起你了?

你总是这么恨他们?

”祖母愣了一下,像不认识我似的盯住我,脸气得刷白,嘴唇发抖,浑身像是快要支撑不下去了,那根拐杖颤了颤,终也没有举起来。不过她将拐杖换了边,扬起不太惯用的手,腾空狠狠地给了我一记耳光,她的怒气就在那一瞬间从她眼睛里迸发。

“白眼狼!我白白地把你当心肝宝贝来疼,你还没长大就这么忤逆我?

我这到底是造了什么孽,让你们一家子人来欺负我!”她哭号着,却始终没有眼泪流出。

我一下子傻了眼,呆呆地立着,脸上的疼痛提醒着我,这个话题在祖母那里是个禁忌。

从此我便再也不提了。在这个家里,没有人能翻越她心中的那堵高墙,唤醒她深处的那一帘温柔。

即便村子里风言风语,姑姑们也对我偶有提示,我依然无法理解眼前饱经风霜的这位老人。她明明是那么爱我!而她却不能一视同仁地爱她的第一个孩子。

幼时,每每我迎上祖母,她的脸上总挂着不知疲倦的笑容,大多时候身上一股青草或泥土的田园味。她嚼着一把生的葱叶,伸手来摸我的小脸,笑意盈盈。

“鼻子再挺一点就更好看了。”我自顾自地玩着,别过头去不让她盯着我看,不一会儿我就发现她的语气不对劲了“赶快长大吧!长大就好了!”她脸上的笑骤然停住了,面色一沉。

我赶紧钻进她怀里,接她上一句话说“长那么好看干啥?

我只要长得随祖母就行了。”她转瞬又咯咯吱地笑了,露出缺失的门牙,空落落的牙床更添喜感,像个傻乐呵的姑娘模样,那时候的她多可爱!四岁就当了童养媳,她的童年和少女时期一并被一个思想封建的家庭锁死了。

她是个可怜的女人,连人生的开端都这么令人痛惜。我愿意加倍讨她欢心。

况且她对外人,是客气周到又极讲信义的。

哑巴爹爹每年都会在秋收时节依照她的吩咐摘辛夷桃儿,祖母一袋袋地摘了叶子,将饱满硕大的毛桃搜罗干净,再拖到七哥家去卖。

七哥是个正宗的商人,看祖母年迈了眼花耳背,总是有意无意地缺斤少两,或是按照最低价来跟她做交换。

祖母只管低头捻钱。邻居们在她背后议论,有人看不惯了甚至事后跑到家里来揭露七哥的小人手段。

祖母却充耳不闻,支支吾吾打了个幌子圆场,听得烦了甚至与人辩论、替七哥说情。渐渐地,大家也习惯了,那个老三奶连自己儿子都诬陷,现在又是非颠倒,任人宰割,看来老三奶当真是糊涂了!

小的我满腔正义,怒气冲天,只管莽撞地顶着初生牛犊不怕虎的蛮劲冲进七哥家里,大吼大叫着让宋老七站出来讨个公道。我嫂子正在院子里摊晾辛夷,看我来势汹汹,忙起身拦住我。

我瞅了瞅里外,不见其他人影,遂劈头盖脸要指着我嫂子骂,我想我骂完浑身肯定舒坦了,耳朵里那些闲言碎语的吵闹声也都消失了,世界便清静了。然而我张了张口,什么都没有说出来。

看出我的来意,嫂子迎上了脸,直挺挺地走了过来,甩了甩围裙,义正词严地用手指着我,边数落我的不是,边恐吓我要找家里的大人评评理。我失算了,一想到祖母生气时的可怕样子,“”的一声哭了出来,哭声惊天动地。

祖母闻讯拄着拐杖颠着小脚还是赶来了。她拉起瘫坐在地上还惊恐未定的我“哭啥哭?

!你几时见过祖母哭?

自己不中用,有啥好委屈的!”她话里有话,“跟你妹子计较啥?

她是个生蛋子女娃娃,以后我自会管教她叫她长记性,你敢动她一根手指头试试?

我的宝贝还轮不到你一个孙媳妇来说教,让你家管事的出来,我倒要找他评评理,见天干的那些好事,还不够丢人现眼?

!”我嫂子见好就收,干瞪眼,再委屈的话也只得吞咽到肚子里。

祖母又搬出她从未失策的看家本事,她永远在理,永远至高无上。

由此我才知道,那个言不由衷的祖母心里是明白的,她宽恕着他人,心里的委屈便更深了一层。她一生磕磕绊绊,第一个出气筒是那个活着时就不争气的祖父,再后来就是父亲。

而我并非总站在父亲那头的,护犊子的祖母是我的保护伞。我常常将这把伞用在关键的时刻。

刚上小学时我不开窍,学习很差,每每出成绩时,自知理亏的我便躲到祖母的小厨房里,看她围着灶台忙来忙去,一会儿帮忙刷锅洗碗,一会儿主动烧火添柴。

岁月雕刻的皱纹在祖母脸上舒展开,她的眼睛被窗口的一束光照得发亮,帽子底下绾好的发髻露出几根银色发丝,看起来从容、娴静,一如照片上伪装得极好的那副和蔼可亲的面容。

在她这里,我可以尽情享受庇护,卸下恐惧和担忧,抵御来自任何人的质问与发难。敦厚老实的父亲迎面而来,原本是想好好教育我,却被祖母揪住辫子当头一棒,再一次被批斗得一无是处。

祖母用她惯用的胡搅蛮缠、混淆是非的手段肆意挫伤父亲的士气。没想到问题总会转移到自己的身上,这是笨拙的父亲在祖母面前习以为常的自取其辱。

他对这个暴戾无常的母亲无计可施。祖母盛怒之下,又把那根拐杖扔了出去。

然而我并不能一直生活在她的羽翼之下,一到学校就会被同学欺负,失去了在家中享受独宠的优势。在那段记忆里,放学铃声之后迎来的便是我的哭声。

学校像一个刑场,我没有感觉到丝毫的乐趣。我不是手被女生抓了,就是脚被男生绊倒了。

最夸张的一次,上午我的左膝盖才没了一大块皮,下午另一个膝盖就划破了口子淌着血。我挂着眼泪和鼻涕,老师见状摇了摇头,发出淡淡的叹息,却没有人问过我个中原因。

他们奚落我是讨来的,我是抱养的,我是个没人要的野孩子。

在老师莫名其妙的目光里,我气嘟嘟地搬着我的板凳,瞪着眼看着满堂哄笑的他们“我不上学了,我不上了!我不给你们笑话!”板凳很沉,我果真吭哧吭哧走了一路搬回了家里。祖母看见我双腿挂彩的可怜模样,翻箱倒柜地给我找了一点药包扎好。

“没事的,过两天就好,小孩子摔一摔皮实!”她吹了吹气,又沉着脸问,“哪个孩子打你的?

你有没有哭?

”我摇摇头,噙着眼泪,抿嘴不语。我努力支撑着,但最后还是边流泪边倔强地说“祖母,他们欺负我,我没有哭!”

祖母的手一顿,没有再抬眼看我。

她帮我抹了一把眼泪,放下我的书包和板凳,拉着我,拄着拐杖一颠一颠地跑遍了村子里所有同学的家——那一天我几乎得到了全村人的道歉,也许那是我人生中得到的第一份集体授予的荣誉吧。

祖母把我的手、脚和膝盖上的纱布一遍遍掀开,露出血淋淋的伤口展示给众人看,那场面真是又痛又好笑。

想想这个老太太,无人不畏惧她的狠手段,但小小的我,看着年迈无力、几乎要累垮的祖母,心里并没有多少的骄傲可言。

很难相信这样的祖母是一个有信仰的人一个忠诚的基督教徒。

每个礼拜天,她都风雨无阻地去另一个村庄的教会跟她的姐妹们聚会,我觉得一个人太无聊,常常也跟了去。

听他们讲《圣经》、唱祝词、祷告。

他们说这是一种信仰,信仰就是跟别人不一样,比别人活得更通透、超脱、不凡。他们个个行事谨慎,嘴里念念有词,在我的脑海里嗡作响,像是有一群没有被收拢好关进蜂箱里的蜜蜂,散漫地跟随主人往东往西——对于他们的信仰,我没有一点好奇之心。

他们常把“信主耶稣的人心肠慈悲”这样的话挂在嘴上,我想祖母去做礼拜的目的绝对不是因为这个。那些老爷爷老奶奶看起来慈眉善目,见了我都流露出一丝好奇和窥探心理。

祖母将我揽在怀里“她将来会是个有囊气的女娃!”她甚至抢夺了别人口里的台词。

“这都是老三奶您信奉耶稣得来的福分,将来说不定还能指望上她呢?

”那些人究竟想要从她这里打探些什么,祖母不是不知道。她沉默着,试图摆出一种威严姿态,但脸上逢迎的笑还是流露出了无奈。

在这个环境中的她,显露出一丝对神的敬畏,她崇拜那个承诺会带她上天堂的主,为此,她需要不断地祷告赎罪,不断积德行善,不断遵循主的意思行事。但她与别人不同,散会后她从不享用教会提供的午餐,她说别人的便宜永远不要去占。

她拄着拐杖神色慌张地离开那里,仿佛是接收到了某道特别的指令,需刻不容缓地将其实施并完成。我两步并一步地超过这个突然脚下生风的老太太。

那条直达村庄的小路上,欢实的孩童走在前面,后面跟着那个急赶着又一路沉思的裹脚小老太太,是很生动写实的一幅田园画卷。

《圣经》里关于蛇的解读是邪恶的。蛇在我的生活中是个见怪不怪的存在,但散会后跟祖母一起看到的那一条绝对是一个例外。

我以自己仅有的生活经验判断,那条蛇不是等闲之辈,它身上的颜色艳丽,花纹缠绕,游走的样子多变,从一个洞口钻到另一个洞口,每个洞口只显现出它身子的一段,因此我更是无法判断它的身长,我唯一可以笃定的是,这条蛇很可怕,它极有可能就是大人谈之色变的一种善于钻土的毒蛇。我心中害怕,忽然定住脚步,一动不动地盯住这个怪物,脑海里已经幻想出它扑向我撕咬的惊恐画面。

祖母顺势走在了我的前面。我根本不敢上前,只敢微弱地发出颤音,用语言来提示她前方的危险。

“祖母,有蛇!”

“有蛇怎么了?

”她像没听见似的继续往前。眼见她就要到达蛇盘踞的洞穴处了,我急得哭出了声。

已经迟了,像是听到了我的呼唤,那条蛇逶迤出洞,将它的整条身躯横在祖母的脚前。

“怕什么!”祖母一挑拐杖,整条蛇的身体被抬了起来,它不知所措地耷拉着脑袋,任由祖母的拐杖再次发力,整条蛇的躯干被远远地丢到了垃圾堆里,顿时没了蛇形,仓皇地逃去别处。祖母若无其事地继续前行,刚才的一切像是从未发生过。

我诧异地看着眼前发生的一切,浑身颤抖,还是不敢轻易迈步,仿佛那条蛇仍在路中间拦着。

打着哆嗦的我忍不住问祖母“祖母,你为什么不怕它?

”

她不以为然地回答道“心里没有恶念,又为什么会害怕毒物呢?

再说,一大把年纪了,还有什么好怕的,大不了一死!”

大不了一死。可死亡,真的能当作资本吗?

她老人家在厨房里煎药,蹲下来两眼一黑就什么都不知道了。是邻居把她从大火中救起,她在医院里躺了三天三夜才被抢救了回来。

我去看她,她满是水泡的脸曾使我恍惚过一阵。

那场穿心刺骨的大火,祖母没有记忆。她将其定义为自己八十四岁时的劫数,躲不过的。

直到她日渐恢复神气,望向镜子里那凹凸不平的脸时,她的目光才黯然了,并总是有意无意地躲着我,怕我被吓到。我伸手触摸她的脸,把脸也凑过去挨着她又硬又糙的皮肤,贴近她,宽慰她一下子苍老了许多的心。

祖母颤抖着,身体很虚弱,却也伸出一只枯瘦的手摸了摸我。“还是我孙女孝顺哪!放心吧,乖乖,你是不会长相随我的。

”这时我已经知道她意有所指,为了认同她,只好埋下眼睛,不敢让她识破我内心的涌动,只得含着眼泪点头如捣蒜。

她气若游丝,像交代遗言那般郑重地说道“不许哭!记住,不能靠眼泪博得同情,要靠志气赢得尊重。人这一辈子要活得有囊气。

”

“好的!我不哭。”

“咱们的小灶房你还记得吗?

靠近锅台的墙壁处,那里有一个后来糊上的窟窿。”她拼尽全力拉住我的身体,使我再靠近她,我的鼻尖已经抵触到她的嘴巴。

她说“那里……”

她已经不能再多说一个字了。

我泣不成声。她还想着她藏起来的钱,我怎会不知道,她已经在醒来后第一时间告诉了小叔叔,这会儿他们已经在挖钱的路上了。

我一直认为大人比较坚强,不管多难过都不会流泪,大火之前我从来没有见过祖母的眼泪。

祖母上厕所时怕麻烦我们,半夜自己起身跑进了走廊里的公共厕所,亏我发现得及时,但她已然倒在了蹲便器上。她说用尿壶太不雅了,还不如拉进裤子里。

四岁就开始裹足的小脚老太太,是全村唯一的“体面”的老人。好不容易学会了使用便盆和尿壶,她却趁我们不备非要自己清理,倔倔地摸着拐杖下床,去卫生间里倒掉污秽。

大火摧残了老人的意志,夺走了她的志气。

“如果你觉得命运不公,至少在努力过之后再做结论。”她总是这么说,而这次她只得认命,顺从叔叔的意愿,再次住回了姑姑家。

每逢周末,我都会去看她。我刚从床上坐起来,她就把拐杖靠在我的床前,挨着我说话,低声细语地控诉姑姑和姑父的各种不是,絮絮叨叨说个不停。

介于她对我父母亲的恶意,我对她的话将信将疑。

我说“祖母,你再等等我,等我长大就好了!”祖母一下子就转悲为喜,眼泪竟也跟着流了下来。我给她掏耳朵,扎辫子,附和着她说话。

她被烧得头顶全都秃了,残留几根稀疏的银发,空荡荡的。我意识到她将尽的人生要在这种凄楚的光景里熬过——我越来越大了,她越来越老了。

脆弱的祖母一下子变得像个混沌无知的小孩。用她自己的话来说,她变成了一个不中用的人。

两年之后,父亲去世了,她是唯一没有得到消息的家人。后来姑父没忍住就告诉了她,她云淡风轻地说“没了就没了。

”脸上没有表情。这个儿子她打心眼里是喜欢不起来的,同样是身上掉下的肉,霄壤云泥,区别待遇。

我父亲究竟是上辈子欠了她什么,谁也说不清楚。祖母只说“那是他自己造的孽,他不操好心,他不得好死!他该遭报应!”姑父姑姑听了也只能哀叹一声,为这样的母亲感到无奈和唏。

姑父也会向我检举祖母的“糊涂作为”她把吃过的饭碗丢进了院子里的尿桶里

她又不省事了,怎么伺候都不顺她意。我顾不上他们的闲言碎语,只是满眼心疼我的老祖母。

她日渐憔悴,失去自理能力,说话总是一遍又一遍地重复。她的眼泪干涸了,笑容也常常僵住,记得的事情越来越久远。

有时候她也分不清楚自己身在何处。她认得所有人,她也知道我母亲会从新家来看她。

但她唯独不会提及我的父亲。我试着问她“父亲给你的拐杖你还能用吗?

”她眼神暗暗的,缄默不语。

她曾是顽强的女人,叉着腰恶狠狠的样子只能喝退我的父母亲,我却从来不怕她。她坐在院子里纳针线活,我搬个小板凳就坐在她身边,边写字边听她使唤给她认针线。

她总是有一搭没一搭地跟我说话,一直说到天黑,直到能听到山林里布谷鸟清脆的叫声,再看见月亮从云层里透出来,丝丝缕缕的光,木棉树的影子随风摇曳映在地上层层叠叠。我问她太阳和月亮是不是同一个,为什么都挂在天上?

她给我讲月宫里嫦娥和吴刚的故事。

我问她嫦娥跟吴刚又是什么关系,她说不清楚,只一口咬定她肯定不是什么贤良之人,她说她讨厌嫦娥。而她又岂止讨厌嫦娥,她讨厌全天下所有的女人。

祖父曾背叛过她,出轨的对象是同村的一位妇人。祖母的恨从此便在心中滋生,到如今扎了根,需要将身体粉碎才能彻底拔除。

靠着这股恨意和怨气硬撑着,她一辈子不服老,不服输。

我与祖母的干女儿、我的二姑聊起祖母的前尘往事。她说祖母年轻时太苦了,她一辈子与自己的子女不睦倒成了笑话。

前些年更是要命,家里凡是出了鸡鸣狗盗之事,跑不了都赖到我父母亲的头上。爷爷和祖母常为此置气,一开始二姑还去劝,劝得多了祖母竟污蔑她与祖父有一腿。

二姑更是愤愤不平。

“是爷爷亏欠了她,一个女人能有什么错?

”

二姑喑哑,不知我为何一定要为祖母辩驳。

“你还记得这张照片吗?

”二姑转移了话题。

我完全不记得了。

那是一张比我手里的照片更早些时候拍的,照片里祖父还底气十足地坐在那里。

看来祖母也有拗不过的时候,她曾不止一次地配合家庭拍照。

我凑上去细看祖母的表情维持得很好,没有破绽。

重要的是,她手里的拐杖是一根直溜溜的棍子——这拐棍后来被祖母扔来扔去、敲来敲去的,就真的不顶用了,父亲为此特别留意。

几年来,他一心想要给他的母亲寻一件像样的礼物,他认为送一根拐杖是再合适不过的了。

于是就有了后来照片中祖母新换的那根河柳木拐棍。也就是那一年,父亲呈上了这根拐杖来表达他的孝心,而后才有了过门的母亲,再然后两年便有了我。

祖母那时候身体尚好,精力充沛,每天把家里闹腾得底朝天,祖父气得高血压、气管炎犯了,不得不去住院。

谁知真正撇下她一个人的时候,那种喧闹过后的失落就来了,她的心突兀地缺失了一块,憋得慌,一定要有发泄的对象,一定要索取个答案,一定要揪出个对错。

“这天底下还有没有王法了?

”

“我老宋家出了个败坏门楣的龟孙!”

“我到底要受多少罪,请主惩罚我吧!”

她总是埋怨,总是怄气,总是吵闹,总是折磨自己也折磨他人。这么多年来,折腾了这么久。

她或许应该什么都可以放下,什么都不该在乎了。她真的累了,真该考虑考虑自己了。

祖母悄无声息地走了。

那一年的寒假,我只晚回来了几天,就这么错失了与祖母的最后一面。倔强的老祖母从来不流眼泪,只因把眼泪锁在心里化成脓,走之前一哭出来眼睛就瞎了。

她执意要老死在山里,叔叔和姑姑不让她回去,她也许忘记了自己已失去独立生活的能力了,忘记了大火对她的伤害,忘记了祖父,忘记了父亲,也忘记了我们所有人。与自己的大儿子势不两立的裹足老太太,“老三奶”的故事,再也不会被人当作茶余饭后的谈资了。

姑姑在祖母下葬的时候哭得最大声,姑父再不会谈论祖母的种种过失了。

祖母带走了恨,在忘却的时空里与自己达成了和解。

我看着她安详自在的面容,双目微闭,带着笑,跟照片里一模一样。

她的寿棺早在祖父撒手时就已打造好,与祖父的是一对。寿衣是临时准备的,里三层,外三层,层层包裹,穿着显得臃肿。

姑姑从她手腕上褪掉她的银镯和首饰,遵从祖母的遗嘱,说是留给我一只手镯,我执意不要。我记起祖母的话“非想要留给谁作念想?

”我好恨她,走就走了,留着念想给谁看呢。我常常想,除了表达对我的爱和对我前程的期望,她临终前还能说些什么呢?

她带着没有洗净的疼痛和不甘。

那个对父母亲凶狠却对我慈爱的老人,她是遗憾而终的,倘若时光可以倒流,退回到教会的那个场景里,我一定也要做一个虔诚的信徒,为我幼时的顽劣忏悔。我也想回到那个时候,跪立于侧,与我一起默念祷告的祖母,我想听一听她的口中,有没有我父母亲的名字,或者关于她打我的那一巴掌,又或者是否提及那根拐杖。我始终相信,这一切即便没有在她的祷告里,也一定在她最后的执念里。

那个铁心肠、硬骨头、坏脾气的祖母,她也一定有她的难言之隐在她生命隐秘的角落里储藏。

我看着没有花圈送往的基督教徒式葬礼,十字架设立,白色扎纸,火光跳蹿,星星黯然。陡然记起祖母骨子里还是一个烂漫的少女。

她爱养花,红的菊,白的兰,红的牡丹,白的月季。她的喜好始终在这两个颜色之间跳跃。

春天来了,我问她“祖母,允许我吃蔷薇花的嫩芽吗?

”

“不准你吃,你吃了我的花可要怎么开?

”她冷面看着我。

“那我不吃,你的花就一定能开吗?

”

祖母坚定地回答“我的花,它一定会在合适的时间开!”

![《原则2:应对变化中的世界秩序》[美] 瑞·达利欧Epub-Pdf-Mobi-Txt-Azw3 下载在线阅读](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeI8gec4T1hsb-I34qIvLYr6RDp1UD2dAj0W1dR27-2V0li8PovGbDmANqcep1BBFmgYrYQslV0wKPDLhzBHMbFi9y_QPNkpjHo2SZwiugDAGquihKRU5sstizJnpWe3LlEqxhBAnHCeeaEY_TNBBcPt4CN8hAE1vFyA66uDTjYTBZRzaRKhK9y4HHYQ/w72-h72-p-k-no-nu/c5492f4885c4a1e422715f86e46e31f8.jpeg)

0 评论